日時

- 2020年10月29日(木)14:00~15:00

前回の記者説明会

小惑星探査機「はやぶさ2」記者説明会(拡張ミッションの選定結果) - ただいま村(https://ima.hatenablog.jp/entry/2020/09/15/153000

)

登壇者

中継録画

関連リンク

はやぶさ2特設サイト | ファン!ファン!JAXA!(http://fanfun.jaxa.jp/countdown/hayabusa2/

)

JAXA Hayabusa2 Project(http://www.hayabusa2.jaxa.jp/

)

配付資料

資料 | 楽しむ | JAXA はやぶさ2プロジェクト

- 【PDF】http://www.hayabusa2.jaxa.jp/enjoy/material/press/Hayabusa2_Press_20201029_ver7.pdf

本日の内容

目次

「はやぶさ2」概要

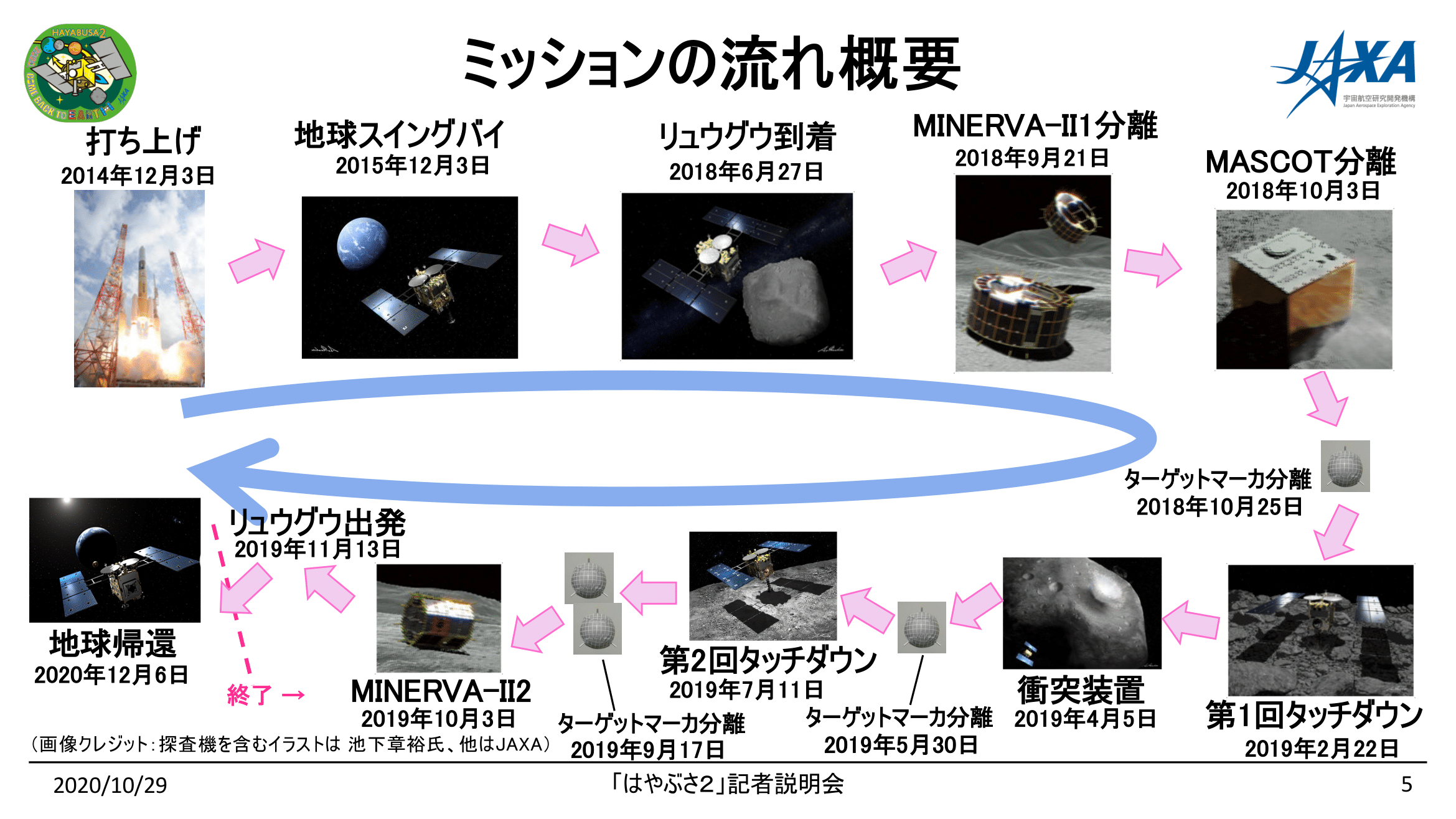

ミッションの流れ概要

1.プロジェクトの現状と全体スケジュール

(吉川氏より)

2.TCM-1の結果

(津田氏より)

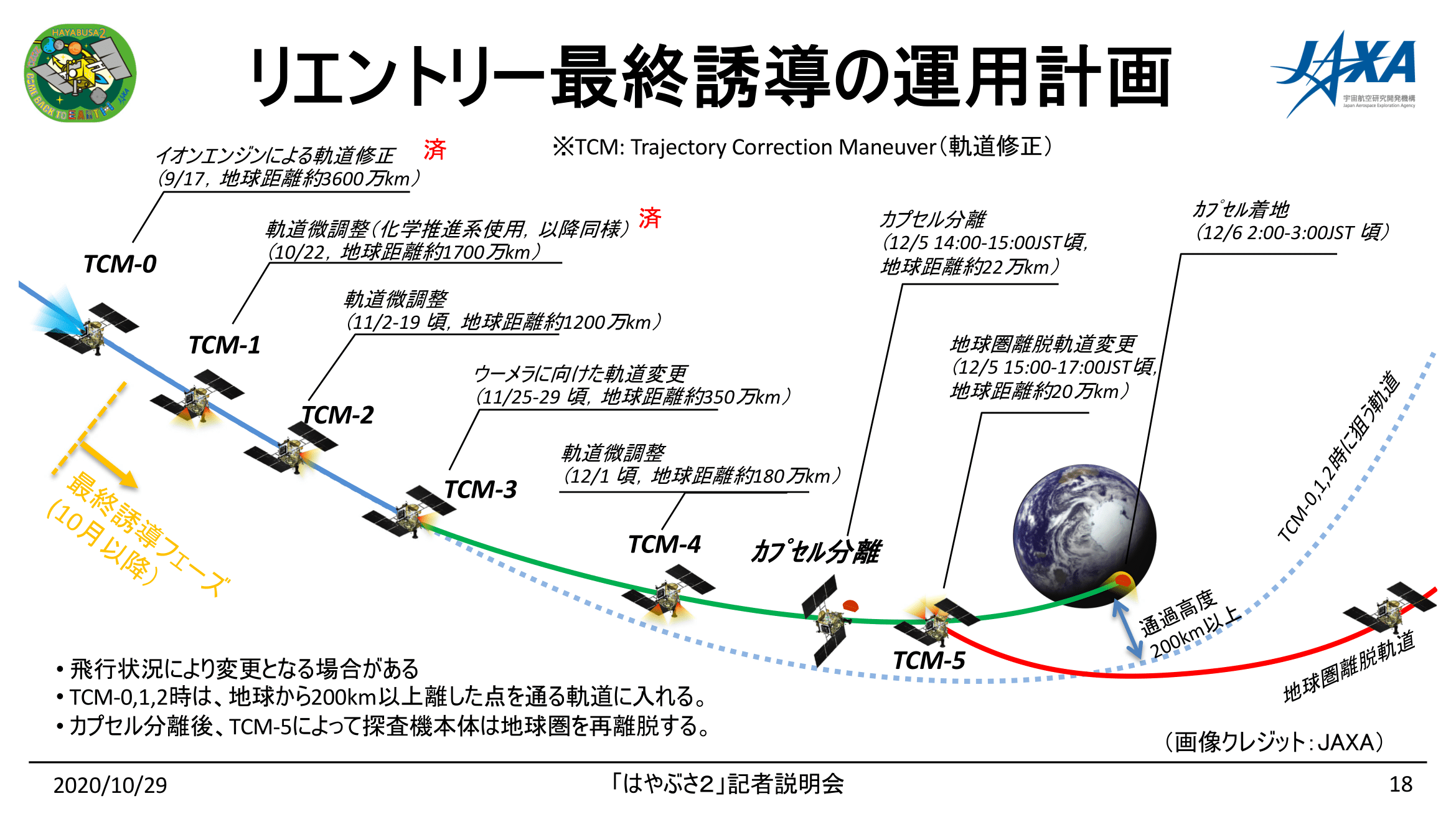

TCM-2は11月12日予定。

3.カプセル回収に向けた準備状況

(中澤氏より)

探査機運用リハーサル

カプセル回収隊の準備状況

6.アウトリーチ・広報

- JAPOS:

2020年12月6日・【リュウグウ&「はやぶさ2」おかえり観測キャンペーン】(https://www.city.himeji.lg.jp/atom/planet/info/campaign/haya2return/index.html

)

- TPSJ:

はやぶさ2探査機フライバイ観測| Projects - 三つの観測イベント | はやぶさ2 おかえり!共同観測キャンペーン(http://planetary.jp/Haya2-Special/projects/hayabusa2-serv.html

)

7.今後の予定

はやぶさ2の拡張ミッションを紹介する動画

現在制作中。

追記

完成した動画が公開された。

拡張ミッションのビデオを公開します | トピックス | JAXA はやぶさ2プロジェクト(http://www.hayabusa2.jaxa.jp/topics/20201111_extMission/

)

質疑応答

産経新聞伊藤:現在のお気持ち、感慨などを。

津田:はやぶさ2は地球へ日々近づいてきている。いよいよだなと身が引き締まる思い。わくわくもしている。リュウグウで大成果を上げることができた。OSIRIS-RExが探査で猛追してきている。星のかけらをぜひ見たい。

伊藤:11月4日のリハーサル体制は

津田:これは探査機の訓練で回収隊の訓練ではない。探査機と相模原の運用室で行うもの。探査機の状態をチェックして豪州政府から許可をもらい、カプセルを切り離して離脱する。短い間にクリティカルな運用が必要。管制メンバーの訓練を行う。

NHK寺西:回収に向けた準備の先発隊と後発隊の違いは(資料9ページ)。73人という人数は初号機のときと比較してどうか

中澤:先発隊は現地とのロジスティクスを確認するなど。初号機のときの人数はちょっとわからないが、いろいろなチームを全部含んでいる。

寺西:回収班の人数は絞っていない?

中澤:確実に回収したいので極力削らず、後方支援を減らした。

津田:後方支援を絞っているから初号機よりは減っているはず。前回は100名以上だったと思う。

読売新聞中居:順調な運用だがチームワークの醸成が重要と伺っている。特に緊急対処訓練を繰り返し行って練度を上げてきたという。過酷な訓練だったと思うがどんなものだったのか、どういうふうに役立ったのか

津田:訓練は公式では48回。うち22回くらいは撃墜(墜落)した。トラブルをわざと入れて厳しい状態にする。管制メンバーがそれに対処できなかった。シミュレータに故障を入れる(GO/NOGO判断するときなどクリティカルなタイミングで)ことで管制室を混乱させるとか、単純だけど混乱するのがサクラを入れて、×時×分に腹痛を起こして管制室を離れてもらうもの。大事なときに人が減ったらどうするかの訓練。

最初のタッチダウンでトラブルを克服して着陸させたときは高速降下させた。これは訓練済みだった。いろいろやったが神様を敵にして管制室の人間の結束が高まった。

リュウグウという想定外に険しい環境に対処するには己を知り、探査機や自分の力を把握し、限界を見極めるのが大事。そのことに訓練が役立った。

中居:はやぶさ2の技術を今後にどう生かしていくか

津田:はやぶさ2の能力があれば行ける小惑星は何千もある。探査対象が一気に広がった。踏み台にしてさらに遠くの天体や大きい天体、複数の星からなるバイナリー天体など、今までは行けないと思われていた天体に行ける道筋ができた。

どう生かすかは我々も考えているし、宇宙科学界で考えていくこと。社会とのつながりという意味では宇宙資源とか、拡張ミッションでのプラネタリーディフェンス、隕石からどう地球を守るかは小惑星探査で得られた知識が使える。科学を越えた話。そこにも注力していかなければならない。

フリーランス大塚:訓練について。非常時のケースとしてどんな状況を想定しているのか具体例は

津田:出題側も慣れていて、私の知らないところでいろいろなトラブルを9件ぶっ込んできている。

たとえばカプセル分離の直前、カプセルの電源を入れ内部に書き込みをし切り離すが内部データ異常、リセットが必要というコールが発生、シーケンスを止めて再立ち上げする。私も知らなかったが対処して時刻通りに切り離した。

大塚:失敗したケースもあるのか

津田:今回は全部うまくいった。うまくいかなかったらカプセルを分離できない。すんでのところもあったがギリギリでなんとか分離できた。本番はこうはならないようにしたい。

大塚:探査機実機を使う訓練ではどこまで使うのか

津田:完全な模擬ではないが姿勢の変更やカプセルの電源オン、パラシュートなどのパラメータを書き込む。分離したふりをしてTCM-5(離脱の噴射)のGO/NOGO判断をする。

大きい姿勢変更は真横から太陽光を当てるようなもの。これまでに何度か試している。

大塚:初号機はこのような訓練はしていない?

津田:ある程度の訓練はしていた。満身創痍だったので姿勢変更などはできなかったがリハーサルとしてドライランはしていた。わざとトラブルを入れたりはしていなかったと思う。

日経新聞小玉:OSIRIS-RExのサンプル採取成功についてご感想を。また「猛追してきている」とのことだが日本がリードするにはどうしたらよいと考えるか

津田:OSIRIS-RExの様子はリアルタイムで見ていて「さすがNASA、しっかり決めてくる」という印象。運用のしかたを見ているとコロナの影響もあるかもしれないが整然と静かな運用だった。ほぼ自動のような感じで。

我々とまったく違う方法で同じように険しい小惑星にタッチダウンできた仲間ができた。NASAをライバルと呼ぶのは恐れ多いがそうなったのは誇らしい。

はやぶさ2がOSIRIS-RExと違うのは2回着陸したことや地下物質の採取。現在のアドバンテージを生かしながら道を探っていく。

吉川:OSIRIS-RExのタッチダウン成功はおめでとうございますと言いたい。つい先ほどカプセルにサンプルを収納できたという情報があり、あとは地球に帰るだけ。はやぶさ2よりたくさん採っている。両方とも帰ってきてサンプルを比べるといろいろなことがわかるだろう。交換できる日が楽しみ。

毎日新聞信田:気が早いと思うが、うまくいった要因をどう考えているか

津田:開発の時にしっかり押さえるべきところを押さえ責任を持って行った。JAXAだけでなくメーカーの方も。いいコミュニケーションで探査を迎えられた。初号機の技術の根幹をしっかり守って着陸に持ち込んだ。

朝日新聞小川:中澤さんへ。回収での豪州との交渉について。共同声明の署名までにどういうやり取りがあったのか。これはダメとかここを気をつけてといったことは

中澤:そうですね…オーストラリアへは年に2回くらい訪問してカプセル回収に向けて調整や準備をしてきた。今年の初めにコロナで渡航ができなくなった。直接会えなくなってオンライン会議となり、コミュニケーションに時間がかかるようになったのは苦労があった。

許可を夏にもらうことができてほっとした。「これはダメ」といったことはない。

小川:コロナのあとはオーストラリアを訪問したのか

中澤:渡航禁止になったためメールとオンラインの会議だけで。

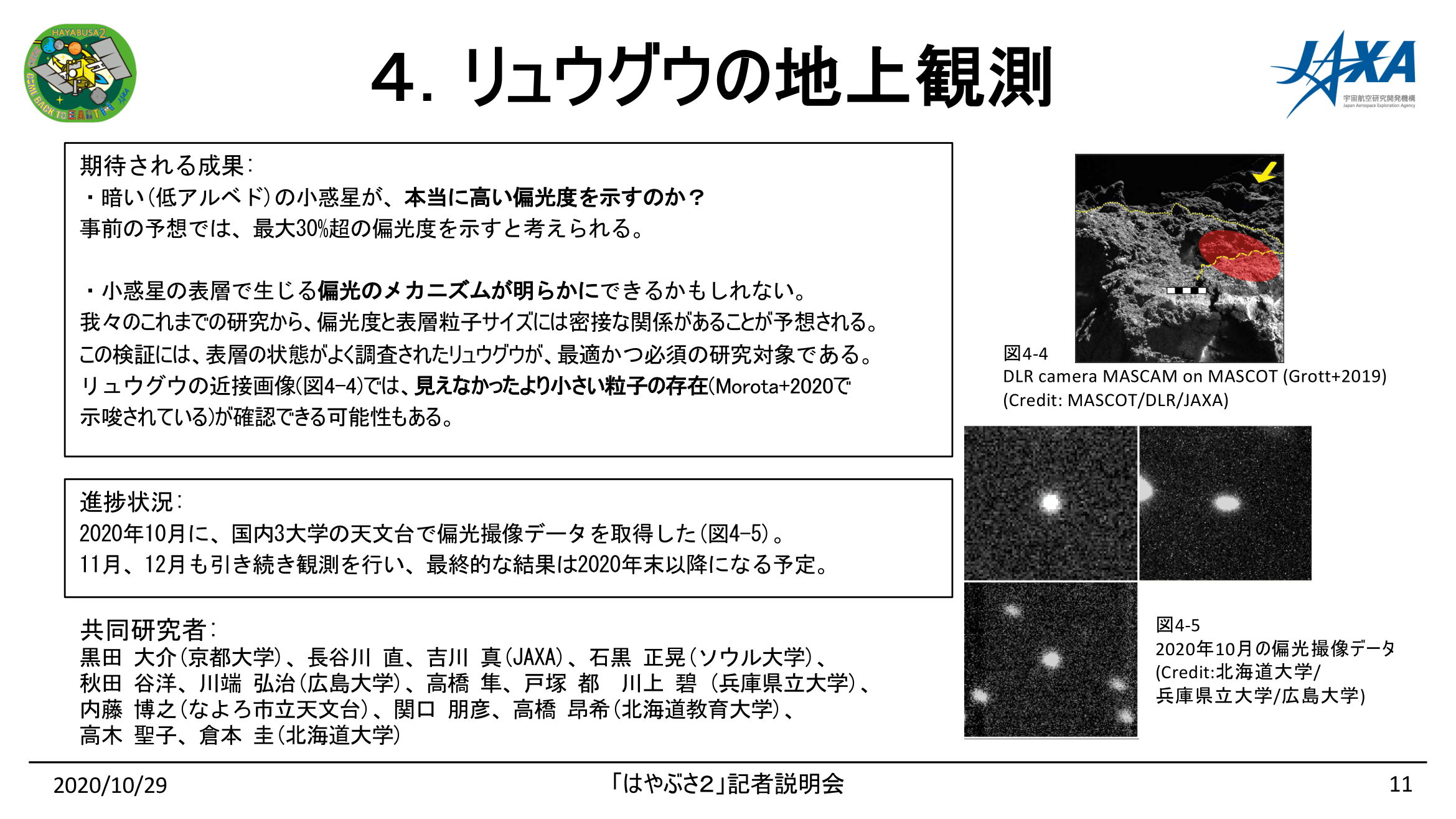

しんぶん赤旗中村:リュウグウ観測について。資料11ページ。どういう観測でどういうことがわかるのか

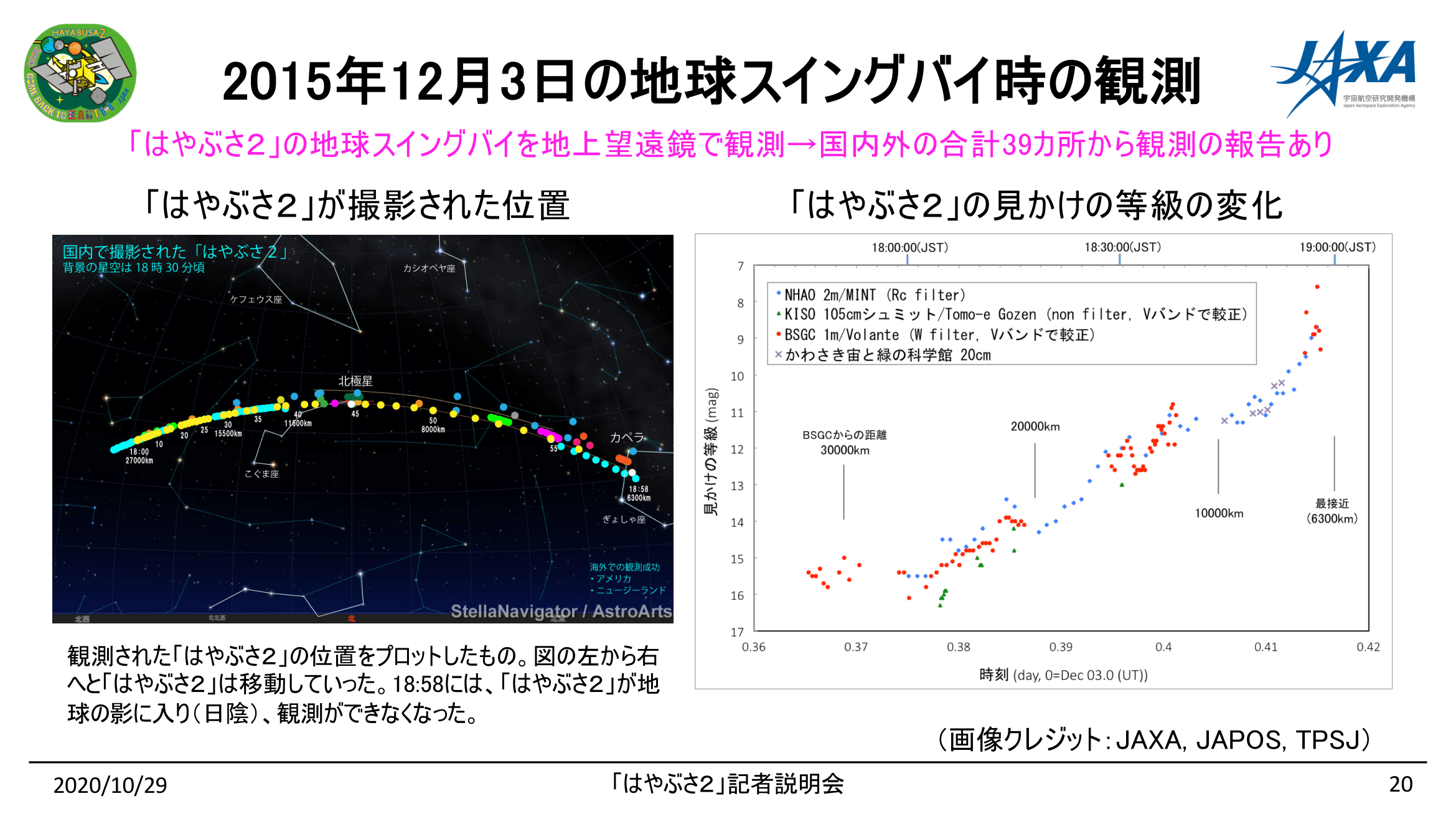

黒田:我々は偏光度の最大値と反射率(アルベド)の間に、天体の上空にある砂より小さい粒子のサイズとの関連性を研究している。月の偏光観測ではある関係式が成り立つとされているが小惑星にはまだない。位相角が大きい観測の機会が限られるためで、しっかりわかっているのは月だけ。

今回はやぶさ2でリュウグウが詳細に調べられた。どこに何があるかわかっている。思っていたより大きい/小さい偏光度が出てきたら、はやぶさ2でわかった粒子のサイズで説明できるのかどうか、それとももっと小さいサイズの粒子があるとしないと説明できないのか。そういったことを調べてリュウグウにはMASCOTのカメラで見たより細かい粒子が大きい石の上にまとわりついていることがわかるかもしれない。

中村:関係式の答え合わせができるのと、近傍観測ではわからないことがわかるかもしれない?

黒田:その通りです。

中村:日本の望遠鏡からリュウグウを観測する機会はどのくらいの頻度であるのか

黒田:日本からは今は夜の比較的早い時刻で見える。このあと12月前半になると地平線の低いところでしか見えなくなる。12月中旬まで観測可能。そのあとは南半球でよく見えるようになる。そちらで観測する計画もあったがコロナの影響で断念。

日本では北海道から広島まで観測依頼している。12月に求める位相角(90度以上)の観測ができる。日本からでも観測できる体制をとっている。

中村:観測の抱負は

黒田:偏光観測ははやぶさ2でも行っていない。リュウグウへ行ったはやぶさ2でもわからなかったことがわかる…というとおこがましいがそういう観測をする。

東京新聞増井:津田さんにこれまでをふり返って大変だったこと、うれしかったこと、苦労したことは

津田:いろいろありますが…一つは開発をやりきったこと。種子島でロケットにはやぶさ2が乗って、もうすることがなくなったときは感慨深かった、走りきったと思った。

あとは第1回の着陸。一度立ち止まって4か月くらい考える期間をもらい、チームの力を調べ直して見つめ直すところから始めて着陸に至る方法を見いだした。それを試してみようとタッチダウンして大成功した。

チームとしては一度崖から突き落とされたような状態から這い上がり、より高いレベルでタッチダウンを成功させた。苦労もあったが嬉しい瞬間だった。

増井:一番嬉しいのはタッチダウン?

津田:そうですね、時間が近いからそっちかもしれませんが開発をやりきったときも嬉しかった。

困難を乗り越えたので嬉しい。

増井:チームワークで苦労したことは

津田:プロジェクトチームの中で自分はシニアではない状態でこの役をおおせつかった。話しながらシャープに物事を決めていった。ロジカルに決めなければならない。

みんなで作ることを心がけた。

増井:もうすぐ出発する中澤さんに抱負を。また初号機との違いを

中澤:ここまで来たという思いでいっぱい。コロナの問題で難しさが増しているが安全確実にカプセルを回収したい。

カプセルを持って帰ってくると物質を使ったサイエンスができるようになる。そこに貢献したい。

初号機はカプセル回収がとても順調だった。不慮のこと、正常でないことが起きたらカバーできるか、初号機はうまくいったのでバックアップが機能するか心配。

マリンレーダーやドローンを導入するなどして補完した。出番がないのがよいが無事日本に持ち帰るというミッションを達成したい。

増井:100キロ四方の範囲のどのくらいの精度で落ちてくるのか

中澤:精度は難しい。最後は風の影響もある。それでもうまく見つけるよう作戦を立てている。

NHK水野:中澤さんへ。カプセル回収の初日はリエントリ後73人全員で探すのか。またなかなか見つからない場合の長期戦はどう考えているのか。人員をそのまま継続するのか

中澤:73人は後方支援も含む。ビーコン担当や光学観測などチームが分かれている。役割はそれぞれ違うが総力戦で探索する。

光学観測は再突入の早い段階、ビーコンはパラシュートが開いてからなどタイミングは異なる。そして着地点へ回収に行っても見つからなかった場合、2日目以降はドローンを考えている。この範囲にあるはずだというところへ飛ばして写真を撮影する。

光学観測やビーコンは初日を過ぎると役目がなくなるので探索に関わる人は減っていく。

読売新聞中居:カプセル回収について、初号機はレーダーやドローンがなく今回初めてとのことだが光学観測やビーコンで見つかった場合出番はなくなるのか

中澤:使う予定はある。降下してくるときにレーダー観測は行う。ドローン撮影も極力行いたい。カプセルが下りてくるときにはバックアップとしてレーダー観測するし、ドローンも今後必要になったときのためにデータを取って次回以降に生かせるようにしたい。全員に出番がある。

中居:ドローンなどを使えばコストを下げられる?

中澤:はい。ドローンはヘリコプターで人が撮影するのと異なり、緯度経度で正確に広い範囲を分割撮影できる。そこにも期待している。

NHK筒井:カプセルを地上から撮影する場合の方角や高さについて。最終的な情報の前にどこかの段階で教えていただくことはできるか

吉川:おおよその位置は公開される。記者説明会かプロジェクトのホームページなどで情報を出していきたい。

中澤:詳しい向きなどの情報は準備中。

筒井:ある程度正確な時刻と方向はいただけるか

津田:現地で倍率が高い望遠鏡でカプセルを観測したい場合の情報は準備中。オーストラリア側はそこに興味があるでしょうから発光を楽しんでいただけるよう準備したい。

(以上)

次回の記者説明会

- 2020年11月16日:

小惑星探査機「はやぶさ2」記者説明会(カプセル回収後の作業計画、サンプル受け入れの準備状況)(https://ima.hatenablog.jp/entry/2020/11/16/133000

)