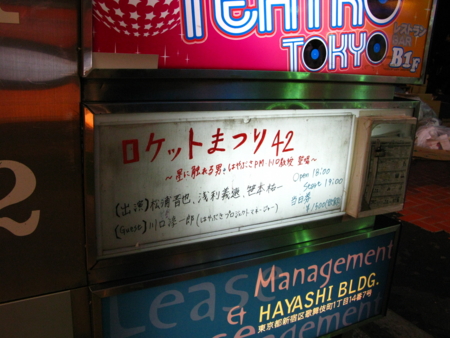

日曜日の「ロケットまつり」はゲストとして、「はやぶさ」のプロジェクトマネージャーである川口淳一郎先生をお招きした。

しかし単純にはやぶさの話をとはならないのがロケットまつり。川口先生のルーツをたどり、どんな来歴があってどうやってMUSES-C(はやぶさ)計画が立ち上がってきたかという流れになった。

印象に残った話。(記憶で書いているので間違っているかもしれません)

- 宇宙探査計画は常にNASAが後ろから狙っている状況で、ちょっとよさそうなのがあるとすぐNASAがさらっていってしまう。はやぶさはアクロバットな計画で、NASAは「ありゃ失敗するだろうから放っておこう」になった。

- 1995年のM-3S-IIロケット8号機の打ち上げ失敗と、2002年のDASH(大気圏再突入実験機→wikipediaへ)の失敗のときは非常に苦しかった。しかし一方で、どこまでやれば失敗しないかという大きな経験を積むことができた。

- 日本の宇宙通信技術は海外より50年は遅れている。臼田のアンテナをNASAに貸すことになってNASAの人が来たら、設備があんまりにあんまりだったので彼らは自分たちの設備を持ち込んでいた(今村註:これは屈辱的だ!)。それくらい遅れている。しかし深宇宙探査計画をいくつも走らせているNASAと違って、日本は10年に一度しか宇宙探査の機会がなく、技術習得が進まない。

- いつかは木星圏のトロヤ群小惑星を目指さなければならない。太陽系の始まりを記録している「冷蔵庫」で、そこにタンパク質があるかもしれない。太陽が遠く、地球近傍で使う25倍の面積の太陽電池が必要。そこで薄膜の太陽電池を使う。遠方でも電力を得てイオンエンジンを動かし、同時に大きな膜をソーラーセイルとして使う一挙両得。はやぶさとイカロスはそこへつながる計画。

うーむ、川口先生さすがだ。ぶれがないというか。そしてJAXAが今後どんな宇宙計画を進めていくべきかも示していた。

今のJAXAの宇宙計画はどうも定見を欠くというか、ビジョンがなかなか感じられない。有人もやるのかどうなのか。加えてNASAの存在がある。JAXAはこれやろう、だけではだめで、常にNASAという強大なライバルを出し抜いて成果を上げなければならない。

となれば、積極的にリスクを取っていかなければならない。失敗することもあるだろうけれど、そこで普通の計画をやっていてはNASAが持って行ってしまう。JAXAはNASAがあきらめるくらい野心的、挑戦的なミッションを続けていかなければならない。それでこその科学技術立国なのではないか。

小惑星探査もぜひ続けてほしい。小惑星は、ひとつ行ったらなにもかもわかるものではない。イトカワはS型小惑星(石質)で、ほかにC型(炭素質)、M型(金属質)などさまざまな種類の小惑星がある。X線天文学や赤外線天文学、太陽観測など従来続けてきた宇宙探査計画もおろそかにはできないけれど、そこにぜひ小惑星探査も加えてシリーズ化してほしいと思う。

はやぶさケーキ。イトカワのサンプル回収確定と、浅利義遠さんの誕生日を記念して橋本のケーキ屋さんで作ってもらった由。

- アンファンネージュ|Enfant Neige(Chef 笹野和夫 相模原市下九沢)(http://www.enfantneige.com/

)