赤瀬川原平が亡くなった。自分の中身の大きな部分を作り上げてくれた人がいなくなってしまった。

自分への影響が大きかったので「ホームページ」を初めて作ったときに赤瀬川原平を紹介するページも作った。

- Who is Akasegawa, Genpei?(赤瀬川原平基礎講座)(http://www.pluto.dti.ne.jp/~imasa/akas.html

)

赤瀬川原平は最近はときどき読む「アサヒカメラ」にクラシックカメラの連載を持っていた。数か月前、この連載がなくなっていることに気付き、もしやとは思っていた。

芸術家としての赤瀬川原平の作品は「宇宙の罐詰(蟹缶)」が秀逸である。カニの缶詰の中身を出してラベルをはがし、缶の内側に貼ってふたを閉じる。その瞬間、宇宙全体が缶詰の内側になってしまう。ものの見方をひっくり返して見せて、こちらの頭をほぐしてくれる人だった。

もっと長生きして、思いもよらない考え方をたくさん見せてほしかったが仕方がない。赤瀬川原平のように面白がりで楽しく生きていきたい。

赤瀬川原平のかんたん年表

- 1958年(21歳):読売アンデパンダン展に初出展(『反芸術アンパン』)

- 1965年(28歳):通貨模造(偽造ではない)の疑いで起訴される。千円札裁判の始まり(『東京ミキサー計画』)

- 1967年(30歳):懲役3か月、執行猶予1年の判決。控訴、上告とも棄却され1970年に判決確定

- 1970年(33歳):『朝日ジャーナル』に「櫻画報」の連載を開始(『櫻画報大全』)

- 1981年(44歳):『父が消えた』(尾辻克彦名義)で芥川賞受賞

- 1983年(46歳):初の超芸術トマソン展「悶える町並」を開催。1985年に『超芸術トマソン』(白夜書房)刊行。

- 1986年(49歳):学士会館にて路上観察學会の発会式。『東京路上探検記』(尾辻克彦名義)刊行

- 1989年(52歳):脚本を書いた映画「千利休」公開

- 1993年(56歳):写真集『正体不明』刊行

- 1994年(57歳):『ライカ同盟』(尾辻克彦名義)刊行

- 1995年(58歳):路上観察學会のメンバーとベトナムを旅行中に「老人力」の言葉が生まれる。名古屋市美術館で回顧展「赤瀬川原平の冒険――脳内リゾート開発大作戦」開催。アサヒカメラに「こんなカメラに触りたい」連載開始

- 1996年(59歳):『新解さんの謎』(文藝春秋)刊行

- 1997年(60歳):自邸「ニラハウス」落成

- 1998年(61歳):『老人力』(筑摩書房)刊行

- 2014年(77歳):10月26日死去。享年77。その2日後、10月28日より千葉市美術館で回顧展「赤瀬川原平の芸術原論」開催

赤瀬川原平のことを本から知るなら、NHKの「知るを楽しむ〜人生の歩き方:中古美品?」が少ないページ数にまとまっていていい感じです。

- 紹介記事:赤瀬川原平のように面白がりで楽しく生きる(d:id:Imamura:20100423:omoshiro

)

しっかり読みたい人にはなんといっても『全面自供!』でしょう。

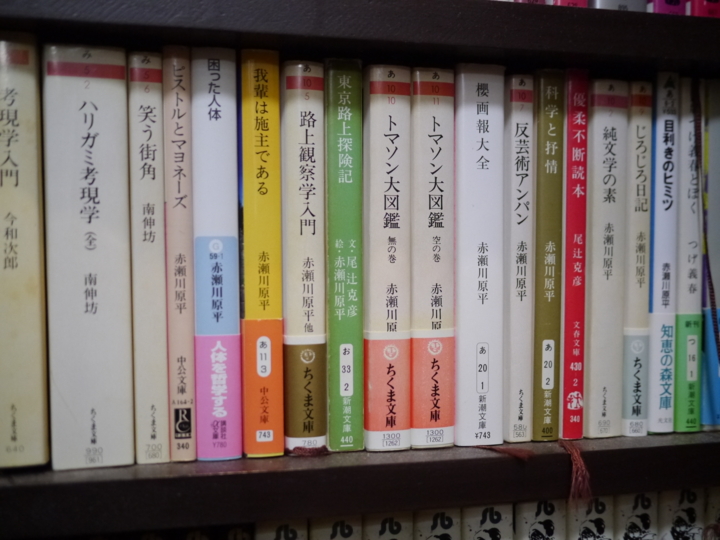

赤瀬川原平は著作が多い

赤瀬川原平は書いた本の数が多すぎて内容もさまざま。とても面白いものもあるがちょっとピンとこないものもある。勝手に厳選して紹介したい。

読売アンデパンダン展

出品した作品は無審査で展示してくれるということで、現代美術の人々がこぞって出展していたという伝説の展覧会。『反芸術アンパン』にまとまっている。

- 作者:赤瀬川 原平

- 発売日: 1994/10/24

- メディア: 文庫

千円札裁判とハイレッド・センター

赤瀬川原平が「千円札の模型」を印刷したところ、当時実際にあった偽札事件との関連を疑われ、事実誤認が多い朝日新聞の記事もあってか起訴されてしまった。

裁判は「なにが芸術か」という視点で争われることになった。「これが芸術、これも芸術」と証拠を示すために裁判所が現代アートの展覧会になってしまった。これは相当痛快だっただろうな。

当時の「ハイレッド・センター」の活動記録が『東京ミキサー計画』。

東京ミキサー計画:ハイレッド・センター直接行動の記録 (ちくま文庫)

- 作者:赤瀬川 原平

- 発売日: 1994/12/05

- メディア: 文庫

1964年の東京オリンピックを前に大きく変貌しようとしていた東京で行われた自主的な清掃活動が「首都圏清掃整理促進運動」である。歩道のタイルを一枚だけ徹底的にきれいにする。白衣にマスク、腕章までつけているし「清掃中!」ときれいにレタリングされている看板(赤瀬川原平の手による)を立てているから見た目は変ではない。しかしよく見ると清掃しているタイルは一枚だけであり明らかに変である。

オリンピックだからと古い街並みをどんどんなくしてしまおうとする世の中をこうしてけん制する。2020年の東京オリンピックを控える我々にとっても訴えるものがある。

私小説

千円札裁判で文章をたくさん書くことになったのがきっかけでエッセイを書くようになり、エッセイにだんだんフィクションが入り込んできて小説になった。そういう出自なので実に私小説の味わいである。視線は赤瀬川原平らしくふんわりとしていて時々酸味が混じる。小説家としての赤瀬川原平は「尾辻克彦」の筆名を使っている。

『父が消えた』は芥川賞を受賞した。

櫻画報

千円札裁判を経て芸術そのものですることがなくなってしまった赤瀬川原平はパロディジャーナリズムへと歩を進める。つげ義春に似た写実的なペン画で独特の風合いがある。「朝日ジャーナル」の存在感など、今読んでも当時の世相などがわからないぶんつらいかもしれないが、うまい絵を見ているだけで眼福である。

路上観察

『路上観察學入門』は読みやすくはないかも。でも基本文献です。

『東京路上探検記』は尾辻克彦の筆名で書かれているが小説ではなくエッセイである。それでも「隆」への三行広告の話などはそのあたりの小説よりずっとドラマチックだ。

- 作者:尾辻 克彦

- メディア: 文庫

超芸術トマソン

「建築物に付着して美しく保存されている無用の長物」に対して、鳴り物入りで巨人に入団したものの三振の山を築き「扇風機」と呼ばれたゲーリー・トマソン選手の名前を冠した。それがトマソン。作り手側に芸術作品を制作する意図がないため「超」芸術とされた。

『超芸術トマソン』ではトマソンを発見し、新しいタイプのトマソンを興奮しながら採集して分類し、そのうち落ち着いてきてしまう様子まで描かれている。

- 作者:赤瀬川 原平

- 発売日: 1987/12/01

- メディア: 文庫

『トマソン大図鑑』は1996年発行なのでブームはひと通り過ぎたあとの総まとめといったあんばい。内容はずいぶん落ち着いて、淡々と事例を採集している。

高校時代にとり・みきさんの『愛のさかあがり』(オジギビト収集)を読んだ。ここで初めて赤瀬川原平という人物を知り、続いてトマソンという概念を知って衝撃を受けたのでトマソンには思い入れがある。ちょうどそのころ「PATLABOR the MOVIE」が公開されて、これらによって町を見る自分の目がすっかり刷新された。今まで見えていなかったものが見えるようになり、町を歩くときにキョロキョロするようになった。

- 作者:とり みき

- メディア: 文庫

- 作者:とり みき

- メディア: 文庫

- 作者:とり みき

- 発売日: 2007/01/01

- メディア: 単行本

![機動警察パトレイバー 劇場版 [Blu-ray] 機動警察パトレイバー 劇場版 [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/31bPP9K1gxL._SL160_.jpg)

- 発売日: 2007/07/27

- メディア: Blu-ray

そういう視線を得た人は世の中にたくさんいて、その結果が工場萌えだったり団地萌えだったり鉄塔萌えだったりで、ジャンクション、ダム、エスカレーター、そのほかたくさんのものが町の中で収集・分類の対象になっていった。

新解さん

『新解さんの謎』は新明解国語辞典の説明文の面白さを説明するのに「新解さん」というキャラクターを設定したのが絶妙だった。

新明解にはいろいろ逸話があって、初版では「火炎びん」の説明で作り方を細かく書いてしまっていたとか、「ばか」の説明が「理解力や判断力が常人より著しく劣っていること。また、そうとしか思えない様子」となかなか言い当てているとか、4版だか5版だかで「数え方」の説明を入れたら「火炎びん」にも律儀に「本」と書かれていたとか。

赤瀬川原平の展覧会が開催中

こんなタイミングで亡くなるとは…だが千葉市美術館のは特に大規模な回顧展である。(いよいよ具合が悪いから回顧展を、という流れだったのかも)

- 赤瀬川原平の芸術原論 1960年代から現在まで|2014年度 展覧会スケジュール|千葉市美術館(http://www.ccma-net.jp/exhibition_01.html

)

- 町田で「尾辻克彦×赤瀬川原平」展−創造の秘密に迫る - 町田経済新聞(http://machida.keizai.biz/headline/1792/

)

お互いの半券を持って行くと割引になる由。となると町田へ行ってから千葉へ行く方がちょっとお得だ。

追記:「芸術原論」展に行ってきました

関連記事

そのほか、赤瀬川原平のような面白さがある人について書いた記事。

- 佐藤雅彦は面白い(d:id:Imamura:20030718:p3

)《佐藤雅彦は「脳の風通しをよくしてくれる気がする。その意味では、赤瀬川原平に近いイメージがある」》

- 安野光雅『算私語録』(ISBN:4022603100)を買う(d:id:Imamura:20050816:anno

)《「安野光雅が、算数や数学に関連する話やそうでない話をつづったエッセイ。それぞれの項目は独立しつつ、次々と連想が広がっていく部分もあって、発想の面白さに何度も読み返したものだった」》

(11月29日記)