日時、場所

- 2014年4月21日(月)14:00~15:30

- 於:JAXA東京事務所 プレゼンテーションルーム

登壇者

資料

- JAXAデジタルアーカイブス | フォトアーカイブス:陸域観測技術衛星2号「だいち2号」(ALOS-2)(http://jda.jaxa.jp/category_p.php?lang=j&page=&category1=256&category2=257&category3=459&page_pics=50

)

- JAXAデジタルアーカイブス | ビデオアーカイブス:陸域観測技術衛星2号「だいち2号」(ALOS-2)(http://jda.jaxa.jp/category_v.php?lang=j&page=&category1=256&category2=257&category3=459&page_pics=50

)

- プロジェクトの目的|だいち2号(ALOS-2)|人工衛星プロジェクト|人工衛星を開発するJAXA第一衛星利用ミッション本部(http://www.satnavi.jaxa.jp/project/alos2/goal.html

)

- 【PDF】ALOS-2/PALSAR-2の開発状況(2011年11月17日)http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/conf/workshop/alos2_ws3/ALOS2_1_1_Kankaku_Yukihiro.pdf

- 【PDF】PALSAR-2観測計画(2011年11月17日)http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/conf/workshop/alos2_ws3/ALOS2_1_4_Suzuki_Shinichi.pdf

中継録画

(17:30くらいに開始、18:25くらいまで音声なし)

関連リンク

- だいち2号特設サイト | ファン!ファン!JAXA!(http://fanfun.jaxa.jp/countdown/daichi2/index.html

)

- 4月21日14時~、だいち2号に関する記者説明会をインターネット放送します | ファン!ファン!JAXA!(http://fanfun.jaxa.jp/topics/detail/2240.html

)

- だいち2号(ALOS-2) ([twitter:@ALOS2_JAXA])さんはTwitterを使っています(https://twitter.com/ALOS2_JAXA

)

だいち2号(ALOS-2)について~大地にも、精密検査が必要だ。

- ALOS-2プロジェクトチーム プロジェクトマネージャ 鈴木新一

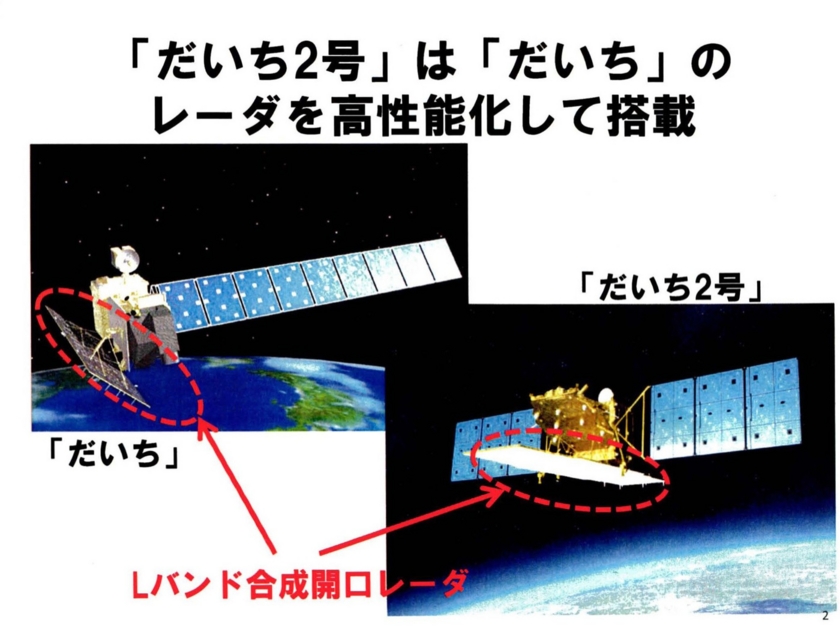

だいち2号は「だいち」のレーダを高性能化して搭載

Lバンド合成開口レーダの伝統と進化

レーダの特徴

- 夜でも観測可能

- 雨や雲を通して地表を観測可能

- 草や木を通して地面を見ることもできる

- 地面の動きも見ることも可能

Lバンドの長所

観測モード

- 高分解能モード。地面をなめるように撮っていく。最高3メートルの分解能。

- JAXAデジタルアーカイブス | ALOS-2 ミッション紹介CG(観測モード1)(http://jda.jaxa.jp/result.php?lang=j&id=8b1dbf4f00f2e2f367388066586c38a0

)

- JAXAデジタルアーカイブス | ALOS-2 ミッション紹介CG(観測モード1)(http://jda.jaxa.jp/result.php?lang=j&id=8b1dbf4f00f2e2f367388066586c38a0

- 広域観測(スキャンモード)。より幅広く観測。観測幅は350~490キロ程度

- JAXAデジタルアーカイブス | ALOS-2 ミッション紹介CG(観測モード2)(http://jda.jaxa.jp/result.php?lang=j&id=c74076eea0e9868d66dfcfadf0ff4dd1

)

- JAXAデジタルアーカイブス | ALOS-2 ミッション紹介CG(観測モード2)(http://jda.jaxa.jp/result.php?lang=j&id=c74076eea0e9868d66dfcfadf0ff4dd1

- スポットライトモード。地表の1点を撮り続ける新しいモード。

- JAXAデジタルアーカイブス | ALOS-2 ミッション紹介CG(観測モード3)(http://jda.jaxa.jp/result.php?lang=j&id=c8f66dab208fede667b477e3f0e98504

)

- JAXAデジタルアーカイブス | ALOS-2 ミッション紹介CG(観測モード3)(http://jda.jaxa.jp/result.php?lang=j&id=c8f66dab208fede667b477e3f0e98504

複数の観測モードが選択可能

今回はレーダに特化。左右両方で見たいところを観測可能。観測頻度が上がり応急対応性も上がる。

「だいち」から「だいち2号」への改良点1~より詳しく

「だいち」と「だいち2号」の比較

水害・津波災害における活用

「だいち」から「だいち2号」への改良点2~より迅速に

災害時の観測とデータ提供

日本域観測は午前と午後の12時ごろ(±1時間)

「だいち2号」のミッションを支える宇宙技術1

800Mbps伝送(「だいち」は138Mbps)

衛星間通信では278Mbpsで「だいち」と変わらず

大容量データレコーダ(128GB)

打ち上げ、衛星分離後の運用

- JAXAデジタルアーカイブス | ミッション紹介CG(分離~レートダンピング)(http://jda.jaxa.jp/result.php?lang=j&id=ce0437f56d623e1d86322c0f341c847e

)

- JAXAデジタルアーカイブス | ALOS-2 ミッション紹介CG(太陽電池パドル展開~太陽捕捉)(http://jda.jaxa.jp/result.php?lang=j&id=a3ca7d8bbb36b8c9eaf6161859e30a59

)

- JAXAデジタルアーカイブス | ALOS-2 ミッション紹介CG(地球捕捉)(http://jda.jaxa.jp/result.php?lang=j&id=add2adbd5ab0fa8441d3460d6d049ed1

)

打ち上げ後3日でアンテナ展開

80日くらいでチェック終了

データ提供の開始は打ち上げから半年後めど

SARアンテナ展開

- JAXAデジタルアーカイブス | ALOS-2 ミッション紹介CG(SARアンテナ展開)(http://jda.jaxa.jp/result.php?lang=j&id=1ee7b6d813a80a0d7837b8e63486f6d1

)

だいち2号による国土の地形変化・地殻変動の監視について

- 国土地理院 地理地殻活動研究センター 地理地殻活動 総括研究官 飛田幹男

干渉SARの対象

緊急解析と定常解析

地震を見る

国土の監視へ~インフラ構造物の監視

新しい利用方法

干渉SARによる国土の変動把握へ

高精度地盤変動測量

「だいち」では干渉SAR観測は特定の場所のみ行われていた。「だいち2号」では地域指定をせずに全国が解析対象になる

今後の予定

火山分野へのだいち2号の活用について

これまでのほかの方の説明に重複するところは割愛する。

火山について

火山による恩恵と災害

火山からふだんは自然の恵みをいただいているがいったん噴火すると人間には手に負えない。ここからいかに人を逃がすかが火山監視のキモ。

日本の活火山

全国に110ある。過去1万年に噴火したもの。

火山の噴火にともなう前兆現象

どのような流れで噴火に至るかを調べる。

火山の下にマグマだまりができ押される形で山体がふくれてくる。マグマが上がってくると圧力源が上がることになりさらに山体が膨張、地震も発生する。圧力に耐え切れなくなると噴火する。

この一連の流れで「だいち2号」は山の膨張をとらえるのに活用。

火山の噴火が起こったら

火山観測・監視体制(47火山)

傾斜計は山体の膨張にともなって山の傾斜が変化するのを観測。

火山分野における衛星データの有効性

衛星データを利用するメリット

「だいち」に搭載されたPALSARを用いた解析事例~霧島山(新燃岳)

ここからが本題。

2011年2月5日~

霧島山(新燃岳)の火口内の状況

火口湖の水がなくなり溶岩が急速に成長した。

ヘリでは日中しか見られない。

SARを使ってヘリで近づけない状況、あるいは夜間や雨天でもレーダーで火口内に溶岩がたまっていく様子を観測できた。

SAR画像による溶岩噴出状況の確認

結局爆発的噴火はなく結果オーライであった。「だいち」では小さい噴気孔も見えた。

まとめ

だいち2号に期待すること

能力向上、頻度向上に期待。だいち1号はすでに運用停止。運用開始までの計画が順調に進むことを期待している。

だいち2号による、森林及び極域氷河の観測について

- JAXA 地球観測研究センター 研究領域総括 島田政信

1.内容

- 森林の観測

- 極域氷河の観測

SARに特化し多くのデータを取る。地表の3割を占める陸域を観測。

(1)森林監視

CO2上昇の監視

ここでは人が100年も入っていないようなジャングルなどを森林と定義。

森林が多いのは緯度±15度の熱帯、シベリアの北方林も減少中。

どこに森林があるのか、どう減っていっているのかを監視。

1970年代初頭のランドサットが森林観測のはしり。光学観測のため曇が多いアマゾンでは観測しづらかった。レーダーなら天気に依存しない。

ジャングルに電波を発射するとたくさん返ってくる。伐採地からはあまり戻ってこない。JRES-1で学んだこと。森林が伐採地への変化をレーダーで知ることができるということ。

周波数と森林の見え方。Lバンド波長23センチ、Cバンド波長6.5センチ、それからXバンド。

CバンドやXバンドはESAなど。Lバンドは日本がずっとやってきている。

Lバンドは森林の検出に効果的(XバンドやCバンドは雲にさえぎられたりしている)

13年間の森林減少。

2006年の打ち上げ以降1日1テラバイトのデータを取ってきた。

夏のデータを集中的に処理して均等に画像処理して「PALSAR25メートルモザイク」を年ごとに作成。

地形情報をさっぴくことで地形に惑わされずに森林/非森林の状況を見ることができる。

森林面積3,800万平方キロ(2007年)

東南アジアやブラジルの森林減少

アマゾンの違法伐採検出(IBAMA)に効果

質疑応答

- 毎日新聞にしかわ:Lバンドは木々を通して地面が見えるというが森林かどうかがわかるということと矛盾しないか

- 島田:森林がある状態は葉や枝から戻ってくる。比較的白い。地面が露出していると小さいスケールの電波が戻ってくる。

- にしかわ:凹凸を見ている?

- 島田:大きな凹凸は白く見える。小さい凹凸は見えない。

鈴木:Lバンドでもすべての電波が地面に行くわけではない。Xバンドなどではほぼ全部葉ではね返ってくる。島田の言うのは木が大きいところと少ないところの違いをとらえる。Lバンドでも電波の90パーセントは樹幹から戻ってくる。Xバンドではほぼ全部樹幹から戻ってくる。

全体での質疑応答

共同通信すえ:鈴木さん。分解能について。スポットライトモードの1×3メートルとは

鈴木:説明が難しいかもしれないが、3メートルの分解能を決めているのは宇宙からのSARで使える周波数(85メガヘルツ幅)。割り当て周波数の限界から3メートルという分解能が決まる。

スポットライトモードは仮想的に宇宙に大きなアンテナを作る。ビームを小さくして細かく見る。一点をじっと見る必要があり流し撮りはできない。その代わり1×3メートルの分解能となる。

すえ:一点だけを見たいなら最高分解能は1メートル?

鈴木:進行方向に対しては、ということ。割り当て周波数が増えれば横方向に1メートルも可能。

すえ:一番細かいものを見るとき1メートルか3メートルか

鈴木:進行方向に対しては1メートルとしか言えない。横方向には3メートル。

飛田:先ほどの西之島の観測について。ALOS-2はとても有効。噴煙を通して見えるし定時観測できる。噴火の進行や陸域の変化をとらえられる。

現地は危険なためGNSSなどを設置できていない。そのこともあり隆起や沈降、地面の移動などを観測できる。

干渉SARで地殻変動がわかればほかにない側面で観測でき貴重なデータをとれそうだ。

■:溶岩による地形の変形とそもそもの地殻変動を分離できるのか

飛田:ソリューションブックの10ページ下の画像を参照。今まで島だったところと新しく隆起したところをはっきり区別できている。ALOS-2では隆起が進行しているところや溶岩を見たい。

日経サイエンスなかじま:干渉SARについて位相差でどのくらいの変動が見えるのか。

島田:Lバンドは23センチの波長を使っている。差分干渉処理と時系列処理があり最近になるほどできることが増えている。

2枚の画像の差分をとると地殻の変動量に関係。計測する範囲は波長の半分。12センチをどれだけ細かくできるかということになる。12センチを10分割弱すると1~1.数センチまで細かく見えるといってよい。

なかじま:ピンポイントで隆起や沈降がわかるというと穴なく地殻変動を常時診断できるのか

飛田:構造物、インフラに対しては研究中。基本はそういうことだが監視するのは大変。最初のデータ量がたくさんあり解析はもっと大変。最後は人が見ないといけないのでデータ解析の体制づくりもしていかなければ。

鈴木:災害について。■とセンチネルアジア、大きく2つある。日本も参加している。日本側のとりまとめは内閣府。災害があれば海外協力。「だいち」が上がって以降海外の災害にも貢献。その結果東日本大震災においては海外から協力を得られた。

また2国間の協力の枠組みがある。(イタリア、ドイツ、カナダ)

島田:合成開口レーダを運用して撮ったデータを高速処理、少なくとも1年に1回25メートルの分解能で作り1度ごとにまとめて提供。森林のモニタや環境観測に使ってもらう。

2国間協定を今後推進の予定。違法伐採が多いブラジル、東南アジアにすぐデータを提供し使ってもらうとか。

食糧問題。アジアの米はどこで取れるのか。2国間協定で提供の予定。

まつだ:すでに2国間協定を結んでいるところはあるか

島田:この7月が契約の改定。

まつだ:氷河については

島田:科学と実利用の両面がある。

我々が持っている科学プロジェクトで30機関以上で研究している。極地の氷河の移動を研究している人に入ってもらう。

実利用についても必要なところと話をしていきたい。

NVSさいとう:だいち2号の打ち上げについて前年度から今年度に変わった理由は

鈴木:衛星は昨年度を目指して開発していた。ALOS-2とGPMの2つを年度末に上げるのは難しく総合的に判断してこうなった。

さいとう:だいち1号は電源系トラブルで運用停止になった。いぶきと似たバスだが安定性はどうか

鈴木:2号は太陽電池パネルが片翼ではなく両翼であり片方だけでも最低限の観測はできる。1号の停止部分はメーカが異なるため同じことは起きないだろう。

さいとう:処理するデータが高精細で増えていくと処理の自動化にも限界があるだろう。処理するエキスパートの養成はどうなっているか

飛田:国土地理院では人材を多く割けない。4月に少し増えて安堵。ALOSのデータでトレーニング中。ただ所掌がありインフラについて国土地理院がやっていいのかというのがありテスト的にやってみて技術移転するなどを考えたい。

島田:地球観測センターではあくまでも全球規模の解析と発信というコンセプトなので人が必要。解析リソースを内部だけでなくソフトの講習会を年3回ほど行うことを考えている。

今はまだたずさわっていなくても大学や企業、オールジャパンで解析リソースを増やすお手伝いをしていきたい。

フリーランス秋山:欧州のセンチネル1との比較。4/3打ち上げで13日取得の画像を18日に公開と非常に迅速だった。そういう早い取り組みはあるか。

衛星間通信はデータ中継衛星との話か。

鈴木:衛星間通信はその通り「こだま」を通してのこと。

センチネル1Aの初画像は先日公開されたがキャリブレートされたものではなくデモ的に初画像を出している。

(このあたりで書き取れなかった質問が2問ほど)

今回の衛星の開発費用は

鈴木:打ち上げ費用含めて347億円。

日経サイエンスなかじま:(書き取れず)

(以上)